对话积木 聚焦数学

——记建构区数学教育活动观摩

作者: 马逸 | 发布时间: 2024/11/4 15:19:02 | 627次浏览

对话积木 聚焦数学

——记建构区数学教育活动观摩

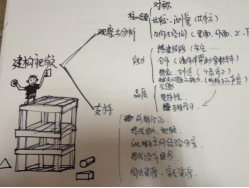

为了解课题组老师们的一日活动中关注幼儿的数学学习、活动开展情况以及孩子们在进行活动中遇到的真问题,课题组于10月30日中午开展了建构区数学教育活动观摩。本次我们分享了中一、中三、中四、中五、中九五个班级的建构区。首先,我们幼儿园也很重视幼儿的建构游戏,我们发现孩子在建构区会遇到一些他们无法解决的问题,如,老师合适介入,幼儿建构蕴含如何的数学教育。通过沙龙研讨的形式,我们聚焦:中班建构区积木游戏中幼儿数学能力观察,分析与支持。

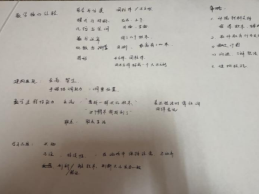

中一班分享了小朋友搭建蟹塘,在建构过程中小朋友有对数量的匹配,会根据纸杯的层数,数一数,收纳整理时会根据标识整齐分类收纳。掌握匹配与分类。

刘玲燕老师进行了点评,小朋友搭了6个房间给6个螃蟹,小朋友有一一对应的能力,在收纳积木时能够根据积木数量、形状大小能够识别物体属性特征,并且能根据这些特征进行匹配。建构中的建构图片作为视觉提示,帮助幼儿在进行中有一个参照标准。分类能力,能按一定的标准进行分类。

中三班老师分享了班级建构区的对称。图片中幼儿一边放三角形,另一边也放三角形,形成对称。从对称性理解和应用维度可知:“对称性理解”:不仅能够识别物体的对称性还能主动创造对称的结构。

范慧老师进行了点评,在这个案例中幼儿对对称性的理解掌握较好,还能创造对称的结构,也关注到了整体造型的对称。

幼儿在搭建过程中也有语言的交流表达,“上面一个、下面一个”。

中四班老师分享了建构区中的感知数与量的不等关系;策略调整;数与量相等关系的理解;数学能力的发展。表现出对数字和数量关系的直观理解和应用能力,这是数学学习的基础。

陆丽萍老师进行了点评,我们可以看出中班孩子的数学能力逐步发展,对数字数量深入了解,并且能运用到游戏中。

中五班老师关注“属性特征”、尝试“测量”。从比较与测量维度可知,幼儿通过操作积木,可以感知并关注到物体的各种属性特征,如大小、长短、高矮等。何广凤老师进行了点评,对幼儿行为观察仔细,从比较和测量维度方面可以看出幼儿对积木特征有了解,幼儿在比较时能够抓住一种属性。

柏京秀老师,分享了几何空间,小朋友们利用螺丝螺母材料,开始拼成了方形底座,经过讨论,小朋友合作搭建房子。通过延伸、叠高、架空、围封、堆成等基本构建技能的学习和实践,幼儿能够更熟练地操作积木,从而加深对几何图形的理解和运用。

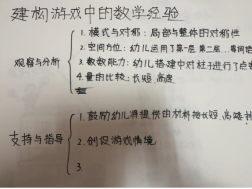

接着进行视频片段研讨,思维碰撞。小组代表数学核心经验,集合分类、模式对称、几何空间、数的运算、比较测量、建构技能等,幼儿搭建情绪高涨,也有分析反思,并且能够联系生活实际。

活动结束后,课题组成员以问题的方式开展了真研讨。“孩子的前期经验在哪?”如何支持?孩子们是否有其他想法?课题组成员各抒己见,就活动材料、小组合作、分享交流等不同方面展开了研讨,以促进两位老师后续活动的开展。两位老师能从孩子的生活中发现他们的真问题,并深入分析问题中蕴含的科学原理,进而展开了一系列的探究,凸显了教师整合的课程思维;全体课题组的老师,从观察孩子现场的活动情况为抓手,从孩子的直接感知、亲身体验、实际操作等方面 。

幼儿的搭建游戏蕴含着丰富的数学核心经验,而往往缺少的是教师的渗透意识。教师对数学核心经验和素养的把握,是进行渗透的前提条件。幼儿搭建的过程可以直观反应数学核心经验的发展水平,教师通过大量观察与倾听才能给出促进幼儿数学思维和能力发展的支持策略,逐步带领幼儿用数学眼光、数学思维、数学语言来观察、思考、表达现实世界。